この記事のポイント

・離婚後300日以内に未婚で出産した場合、原則として元夫の子と推定され、戸籍上の父親と実の父親が異なる「300日問題」が生じ得る。

・離婚後に妊娠した子だという医師の証明書があれば、元夫を父親としない出生届を提出できる。

・離婚した日から300日以内に生まれた子どもであっても、その間に母親が再婚をしたときは、再婚後の夫の子と推定される。

「離婚してすぐ妊娠が発覚した。お腹の子の父親が元夫ではなくても、法律上は元夫の子として扱われるって本当?」

離婚後の出産では、「300日問題」が生じるケースがあります。

この問題は、民法に次のような定めがあるため起こります。

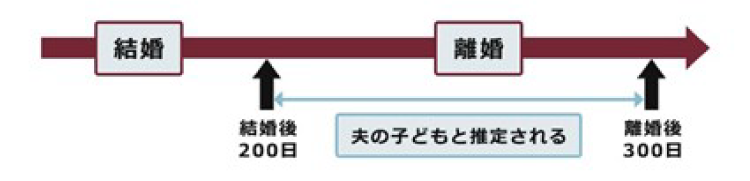

• 結婚している間に妊娠した子は、夫の子と推定する

• 結婚してから200日経過後または離婚してから300日以内に生まれた子は、結婚している間に妊娠したと推定する

つまり、場合によっては法律上の父親と、実際の父親が違ってしまうケースが生じてしまうのです。

ただし、2024年4月1日施行の改正民法により、離婚後300日以内に子どもが生まれた場合であっても、母親が再婚していれば、現在の夫の子と推定されることが定められました。

この推定は、施行日以降に生まれた子どもに適用されます。

離婚直後の妊娠で起こる300日問題とは

女性が元夫との離婚後300日以内に子どもを出産した場合、その子どもは民法上、元夫の子どもと推定されます。

そのため、実際には子どもの血縁上の父と元夫とが異なっていたとしても、原則として元夫を父とする出生の届け出しか受理してもらえません。

このように、戸籍上の父親と実の父親が異なることになるという問題や、そのような戸籍上の扱いを避けるために、母親が出生の届け出をしなかった結果、子どもが戸籍に記載されず無戸籍になってしまう問題のことを、「300日問題」といいます。

(冒頭で述べた2024年4月1日施行の改正民法により、離婚した日から300日以内に生まれた子どもであっても、その間に母親が再婚をしたときは、再婚後の夫の子と推定されるようになりました。)

【イメージ図】

出生届書について

戸籍は、法律上の親子関係を公に証明するものですから、出生届書には、原則として父母の名前を記載することが必要です。

通常、子どもの父母が結婚している場合には、夫を父、妻を母とする出生届書を提出すれば、それが受理され、戸籍に夫を父、妻を母とする記載がされます。

しかし、先述のとおり、離婚直後に発覚した妊娠では、戸籍上の父親が実の父親と異なってしまうリスクがあります。

出生届書を提出する市区町村役場の窓口では、子どもの法律上の父が誰であるかは法律の規定に従い判断できますが、実の父親が誰であるかについて実質的な審査はできません。

そのため、母親が再婚していない場合、子どもの実の父親が元夫とは別人であっても、実の父親の名前を父親の欄に記載した出生届書は受理されないでしょう。

嫡出推定について

そして、上記推定(法律上、「嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)」といいます)がおよぶ場合には、元夫、その子ども又は子どもの母親からの嫡出否認(ちゃくしゅつひにん)の手続を経なければ、父子関係を否定できないのが原則です。

嫡出否認とは、民法の定めにより父親であると推定されている者と子どもとの親子関係を否定することです。

もっとも、役場窓口の担当者に嫡出推定がおよばないことがはっきりわかれば、嫡出否認の手続をしなくても 、元夫の子どもとして戸籍に記載しないという取扱いができる場合があります。

たとえば、離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、医師の作成した証明書により、結婚している間に妊娠した子どもではないこと(離婚後に妊娠したこと)を証明できる場合などです。

また、どのような場合に嫡出推定がおよばない事情があるといえるかについて、最高裁判所は、次のように判断しました。

「妻が子を懐胎すべき時期に、すでに夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、または遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合」(最判平成12年3月14日)

より具体的には、離婚直前の性交渉の実態がポイントになるでしょう。

なお、嫡出推定がおよばない場合には、戸籍上の父親と実の父親が異なるときでも嫡出否認の手続ではなく、子どもまたは母親側から次の2つの手続を行うことができます。

・親子関係不存在確認

・(実の父親に対し、自分の子どもであると認めることを求める)強制認知

参考:親子関係不存在確認調停│裁判所 – Courts in Japan

参考:認知調停|裁判所– Courts in Japan

ちなみに、法律上の親子関係を否定するために裁判手続が必要なのは、このような事情があるかどうかについて、市区町村役場の窓口で判断することが困難なためです。

離婚後300日以内に子どもが生まれた場合の対処法

では、離婚後300日以内に生まれた子どもの実の父親と、元夫が別人である場合、どのようにすればよいのでしょうか。

母親が子供の実の父親と再婚していなければ、元夫に嫡出推定が及んでしまうため、問題となります。

そのような場合の具体的な対処法をいくつか紹介しましょう。

(1)元夫を父親とする出生届書を提出する

この方法を選んだ場合、いったん元夫の子どもとして出生届書を提出し、あとから戸籍訂正の手続を行うことになります。

この方法のメリットは、原則どおりの手続ができる点です。

デメリットは、嫡出否認または親子関係不存在確認の手続が完了するまで、子どもが元夫の子どもとして扱われてしまう点です。

(2)先に住民票だけ作成してもらう

実際に裁判などの手続を開始している場合は、例外的に出生届書を提出する前に住民票を作成できます。

この場合のメリットは、戸籍がない状態でも行政サービスを受けられる点です。

デメリットは、出生届を提出するまでは無戸籍状態になってしまう点です。

(3)「懐胎時期に関する証明書」を提出する

妊娠した時期が明らかに離婚成立後である場合には、医師に「懐胎時期に関する証明書」を発行してもらいましょう。

それを役所に提出すれば、元夫を父親として記載した出生届書でなくても、受理してもらうことができます。

詳しい手続の方法や、提出する書類の書式などは、法務省のWebサイトなどで確認できます。

参考:婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子の出生の届け出の扱いについて│法務省

【まとめ】離婚後300日以内に出産した場合、再婚していなければ元夫が父親であると推定される

民法には、「結婚している間に妊娠した場合や、離婚後300日以内に子どもが生まれた場合には、(元)夫が父親であると推定される」という定めがあります。

そのため、場合によっては戸籍上の父親と実の父親が異なる事態が生じてしまいます。

このような法律上の推定(嫡出推定)がおよぶ場合、推定される親子関係を否定するために、嫡出否認の手続を行うことができます。

なお、嫡出推定がおよばないことがはっきりわかれば、嫡出否認の手続を経ずとも、元夫の子どもとして戸籍に記載しないという取扱いが可能です。

たとえば、医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」を出生届書とともに提出する場合などです。

もっとも、戸籍上の問題は法律関係が複雑であり、裁判手続が必要になるケースも少なくありません。スムーズに戸籍上の問題を解決するためにも、 いわゆる300日問題でお悩みの場合は弁護士に相談するとよいでしょう。

アディーレでは、岐阜県内のさまざまな地域にお住まいの方から、お問合せいただいております。

岐阜にお住まいの方で、離婚相談をお考えの方はアディーレにご相談ください。

【対応エリア】岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市など

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。